Agora, melhor espreitando o tema principal,

deixamos o seguinte autor apresentar sua pesquisa crítica a respeito das Etnias

em Angola, que nos remete para um diálogo mais profundo...

As etnias em Angola: Uma nova

abordagem

por Alberto

Kanjongo

A abordagem conceitual da categoria etnia, e as ações práticas dela

derivadas, encontram-se, em Angola, profundamente matizadas pelo paradigma

colonial. Sabe-se que em Angola os vários grupos étnicos, tal como aconteceu

noutras paragens, foram agrupados em função de critérios linguísticos o que,

durante o regime colonial, permitiu utilizar tal fato para um maior domínio e

exploração dos mesmos.

A questão da etnia, e a sua análise dentro de

categorias como o particular e o geral, também tem sido considerada

quando da tentativa epistemológica de compreender alguns fatos da nossa

história mais recente como a guerra que se seguiu à independência nacional.

Autores como John Marcum, René

Pélissier e Gerard Ghaliane, na transposição para o terreno da política de categorias

histórico-culturais, apegaram-se em categorias como a etnia e a raça,

contrapondo-se a Colin Legun, Arthur

Klinghofeer e Gerald Bender para os quais todos estes problemas de caráter político e ideológico

foram derivados do condicionamento histórico internacional. Qualquer ponto de

vista, seja para defender uma ação unipolar, seja para defender a ação bipolar,

conflui sempre numa única ideia: a concepção de etnia e da raça, herdada da

cosmovisão colonial, não permitiu dar, até ao momento, respostas às

questões que se levantam em torno da Nação para a adoção de estratégias

que vão ao encontro dos interesses, necessidades e expectativas dos angolanos.

Tal como se disse acima, as categorias como

etnia e raça foram utilizadas pela administração colonial da forma mais

sutil para a manutenção do poder neste território. Por um lado, as autoridades

coloniais direcionaram as suas ações em relação aos grupos étnicos mais

representativos, no sentido de ‘agudizarem’ (tornar agudo) e amplificarem as

querelas já existentes entre os mesmos. Por outro lado, foram privilegiando um

e outro grupo no sentido de o apresentarem como uma “casta” superior dentro do

complexo e contraditório mosaico etnolinguístico angolano. Foi neste sentido

que enquanto a administração colonial se pugnava por ações de assimilação do

grupo étnico Ambundu, que foi praticamente o centro de assimilação

ao ponto de os ambaquistas (de ambaca, dialeto Kimbundu usado nas

regiões entre o rio Cuanza e Dande) se (auto) denominaram por “mudele”, ia tratando outros grupos de maneira diferente.

Nos anos que se seguiram ao deflagrar da luta de

libertação nacional, muito destes “mundelizados” eram vistos

nas vilas e nas cidades do interior do país vestidos na capa de funcionários

públicos da administração colonial que, em ações paralelas mas perfeitamente

concertadas, foi, por um lado, convertendo certos grupos, como os Ovimbundu, em mão-de-obra barata, (utilizados maioritariamente na limpeza da

cidade capital, nas roças de café, nas plantações de algodão e pescarias) e,

por outro lado, marginalizando outros grupos. Note-se que numa altura em

que os Bakongo e os Lunda-Tchokue procuravam

refúgio nos países limítrofes, outros grupos como os Herero (Kuvale) sofriam as piores campanhas para a sua extinção. Daí que os efeitos do

Estatuto dos Indígenas Portugueses das

Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, aprovado por Decreto-lei de 20 de Maio de 1954, que consignava as

modalidades segundo as quais qualquer «indígena» das colônias portuguesas podia

ser «elevado» à condição de «assimilado» se tenham feito mais sentir nas

populações da zona costeira, com destaque de Luanda. Nas palavras de Adriano Moreira, a ideia de assimilação implicava a “adoção por parte do africano da

lei comum e da conduta nos moldes do povo colonizador”. Em teoria, qualquer

indivíduo que soubesse ler e escrever em português, e demonstrasse possuir

atividade laboral remunerada, poderia aceder a essa condição. É claro que se

isso era mais fácil para os angolanos que habitavam nas cidades e extremamente

difícil para os que viviam no campo. Quanto ao Centro e Sul de Angola, reconhece-se

que se não fosse a intervenção das Missões Protestantes, sob a égide dos

missionários americanos, canadenses e suíços, o fosso entre os grupos étnicos

do interior e os da zona costeira seria ainda maior. Daí que tenha prevalecido

no imaginário angolano - que ainda hoje continua embora com menos força - a

ideia de os quimbundos estarem mais ligados às funções administrativas nas

cidades e aos modismos, enquanto os umbundos estariam mais arraigados ao

trabalho do campo com fortes nuances de caráter tribal. A modernidade ou, se

quisermos, a urbanidade, estaria mais próxima dos quimbundos na mesma

proporção em que os ovimbundos e outros grupos étnicos continuavam agarrados e

amarrados aos seus laços tribais.

|

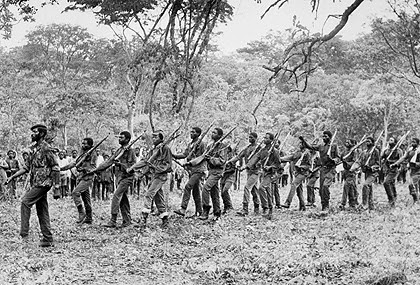

| Movimento Popular para Libertação de Angola |

Os portugueses, diferentemente de outro tipo de

colonização, iriam introduzir mais um elemento para baralhar jogo: o mestiço. Foi, de fato, este elemento que, juntamente com as elites

africanas assimiladas viria, pela primeira vez, a pôr na ordem do dia, em

Angola, a problemática da crioulidade, de igual modo elemento chave na política

colonial cujo mote foi, como se sabe, “dividir para melhor reinar”.

Logicamente que estes aspectos todos vieram a ter repercussões na gênese dos

movimentos de libertação e nos processos que mais tarde se lhe seguiram. Não

espanta, por isso que o MPLA, um

partido nascido em Luanda, tenha tido a sua base de apoio nos negros

assimilados, mestiços, brancos e a população originária do grupo étnico

Ambundu. A FNLA, por sua vez,

teve apoio de elementos maioritariamente Bakongo e a Unita, os Lunda-Chokwe e

os Ovimbundu.

|

| Frente Nacional de Libertação de Angola |

Logo após a ascensão de Angola à independência,

muito longe de serem dirimidas as contradições derivadas dos problemas étnicos,

estes vieram a acirrarem-se, e mesmo hoje ainda estão longe de serem

resolvidos. Uma das razões para isso é o fato de, desde a ascendência do país à

independência ao momento atual, ter prevalecido única e exclusivamente o

projeto de sociedade delineado pelo MPLA. Este projeto peca por defeito por

implicar o fim necessário das etnias e por revelar, da parte dos seus

ideólogos, um certo receio, desconhecimento e desprezo dos valores culturais

africanos. Pode citar-se, como exemplo, o posicionamento dúbio e hesitante do MPLA

para com as línguas africanas (nacionais) e o projeto absurdo do Presidente

Agostinho Neto, declarado na ocasião da fundação da União dos Escritores

Angolanos, em Dezembro de 1975 (um mês depois da independência), no qual dizia

que, a médio prazo, era necessário substituir a Língua Portuguesa por uma nova

língua feita “da amálgama dos dialetos angolanos”. Isso numa altura em que a

comunidade cientifica já havia reconhecido o fracasso do Esperanto, para o caso

da Europa, e Afrihili no Gana, e já se faziam ouvir vozes no

sentido de as línguas africanas (nacionais) angolanas serem o lado mais

visível e inequívoco da identidade cultural deste povo.

Torna-se assim premente pensar numa nova

abordagem das etnias em Angola, despindo-a de um caráter redutor ou extremista,

porquanto se sabe que a etnia, muito longe de ser vista como algo pernicioso

para a sociedade angolana, faz parte da sua vitalidade e, como tal, deve ser

preservada e inserida no projeto de sociedade que se pretende construir. Por

outras palavras, o problema étnico angolano é incontornável na construção da

nação angolana.

A História e a Antropologia angolanas dizem-nos

que a diferença fundamental entre os noves grupos étnicos mais representativos

angolanos é de ordem linguística. Daí que se torna relevante olharmos

para Angola como uma sociedade multicultural onde existe uma maioria, ou grupo

majoritário, e as minorias. O grupo majoritário é constituído pela comunidade

angolana de origem Bantu que coexiste com as minorias não-bantu (de origem

africana e europeia).

Pensando em conformidade com o

multiculturalismo, Angola, longe de ser vista como um país fragmentado por

cerca de uma dezena de grupos étnicos e centenas de subgrupos, deveria ser

encarada como uma sociedade multicultural e multiétnica com duas culturas: a

cultura bantu e a cultura não-bantu. Consequentemente, a grande tarefa do

Estado Angolano seria a de determinar e concretizar os aspectos gerais e

representativos da cultura Bantu a introduzir no projeto de sociedade que visa

a construção da nação angolana.

Não agindo assim, estar-se-á a manter vigente o status quo colonial que, em termos culturais, levou a que os angolanos

continuassem (e ainda continuam) a questionar-se da sua angolanidade, numa

altura em que é dado adquirido que as maiorias (sociedade majoritária) são o

pilar de qualquer sociedade, cabendo-lhes a honrosa tarefa de integrarem

as minorias étnicas, sociais, culturais e religiosas.

Bibliografia

- Fontes:

MOREIRA A. (1961) Politica

ultramarina. Lisboa. Junta de Investigações do Ultramar.

BITTENCOURT, M. (2001) A história

contemporânea de Angola: seus achados e suas armadilhas. Luanda CMCDP.

NETO, A. (1976) Discursos.

União dos Escritores Angolanos.

Disponível em:

http://www.ovimbundu.org/Educacao/Cronicas/As-etnias-em-Angola-Uma-nova-abordagem.html - acesso: 01/10/09

Imagens: internet.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Este espaço busca ser um lugar de interação com contribuições em temas relacionados às Culturas Afroameríndias, suas diversas manifestações e contextos. Nos campos de exposição, apresento em forma de reflexões alguns textos sociais, históricos, políticos, teológico-religiosos e educativos. Também o universo das artes e literaturas são outras referências, leituras e aprofundamentos, conforme este processo de interlocução dialógica em construção.

Agradeço-lhe pelo interesse em reconhecimento e atenção ao nosso trabalho!

Atenciosamente,

Reinaldo.